|

|

|

『これからの知的生活』

今後の未来の知的生活と

それを味わうための生き方!

|

|

|

|

|

国家の欠点 |

|

|

国家にも欠点はある。人間に欠点があるからだ。

国家はまさに人間によって支えられている。

● 国家の欠点

国家の欠点といえば、それは人間の欠点ということである。

国家は人間にこそ支えられている。

国家が影響を受けるのは以下の3つである。

① 為政者の者達の力量に影響されること

② 国民の力量に影響されること

③ 人間が人間の隠れた強い衝動に気付きにくい事

国家は、為政者の力量に影響もされるし、国民の力量にも影響される。

特に議会制民主主義が始まって以降は、国民の力量に強く影響される。

議会制民主主義が世に普及する以前は、その国の統治者、つまり王と王族

また貴族や知識人の力量に強く影響さた。

英明なる王が登場すれば国家の経済は富み、文化は隆々となった。

優れた国家において、人間とは何かを洞察する力がつとに有している。

そうでない国家は、大抵、人間の本質にまるで気付けていない。

動画 テキスト

● 人間の洞察力の向上と低下

人々の洞察力が向上し、その総量がある一定レベルを越えた時に、

偉大な国家が生まれる可能性がある。

反対に、人間の洞察力の低下の一途を辿り、その総量がある一定レベルにも

届かない時に、国家は衰退し、時に消滅する。

どれ程偉大な国家であろうが、そこに住む人々の洞察力が低下すれば

瞬く間に国家は、傾いていく。

人間そのものに対する深い理解が必要である。

国家がその機能を十二分に果たす為には、人間に対する深い理解が

必要である。古代文明が、あれ程、偉大なものをもたらしたのも人間そのもの

に対する理解が半端でないことを示す。

動画 テキスト

● 古代文明の優れた仕組み

古代人はまさに人間学が非常に発達していた。

古代の都市のあちこちに人間をより良く保つための仕組みが施されていた。

古代都市には人間のフラストレーションを解消できる仕掛けが備えられた。

古代ローマの都市の中心部にには、ほとんどただのような値段で利用

できる巨大な共同浴場が設置されていた。

王・貴族・知識人・平民・奴隷、どんな身分でも関係なしに利用できた。

皆が裸の付き合いをしたのだ。

これによる人々の交流、スキンシップは絶大な効果がある。

古代のローマ都市エフェソスでは、図書館の地下から女と遊ぶ遊楽街に

つながる通路が設けられていた。

勉強ばかりしないで遊べといっているのか、図書館にいくフリをして女遊び

に興じる者も多くいた事もいただろう。

古代人は、人間の欲求を決して悪とは見ていない。

古代人には、人間そのものに対する許しがあり、おおらかさがある。

またそれゆえに欲求にある程度の制限をかける仕掛けがある。

動画 テキスト

● 人間学の重要性

人間社会をより良く保つ為には、優れた人間学が必要とされる。

人間学を学ぶ者は、哲学、社会学、科学、心理学を学び、あらゆる視点から

人間とは何であり、どのような対処をするのが、人間の最大の可能性を

展開するかを考えることが必要である。

人間に対するあらゆる面からの洞察と理解が必須不可欠である。

その時代の倫理観と社会情勢、活用できる科学技術を考慮して、その時代に

おける最良の人間社会の姿を示すことは、人間学を学ぶ者の役割である。

現代において、人間学科を備える大学は、日本にも多く存在する。

だが残念ながら、目にとまるような研究は非常に少ない。

人間学とは、文明を選択した人間にとって欠かせない学問である。

特に21世紀には、人間学はもっとも求められる学問である。

動画 テキスト

(*) 詳細は以下のサイトを参照。

『 稲穂黄金の未来の人間学

』

● 議会制民主義以後の国家の欠点

議会制民主主義になり、政治の舞台が多くの国民に移っていった。

国民の意思が政治に強く影響を始めた。

なれど同時に、浅はかさも強く影響した。

政治は、初心者運転のごとくになった。

あっちの塀に車をこすり、こっちのガードレールにぶつかったりしながら

徐々に運転を覚える意外にはなかった。

議会制民主主義以降の国家の欠点とは、国民の欠点を物語る。

① 国家のありようを持続的に考え、実行する人々が減少した事

② 国を治めることが安易に考えられるようになった事

③ 知識階級の没落

④ 人々の大きな夢、共通意識を抱きにくい事

議会制民主主義の発展に反比例するかのように知識人は総崩れとなった。

議会制民主主義以前は、王様、王族、それに連なる貴族と知識人がまさに

人間を治めることに腐心した。

政治の舞台が国民に移ることで、国家というものと対峙したことがない人々が

国家を動かし始めた。

また国王に招聘され、政治に対する意見を求められ、実際にその意見が政治に

採用される事もたびたびあった知識人も不要になった。

国家を治める難しさを知る王を知ることで、間接的にでも人間を治める事の

難しさを理解した知識人階層も一気に没落していった。

国家の意志を代表した王様が去ったあとには、多くの人々の小さな夢物語

のみが残り、国家はバラバラのほうへ動いた。

19世紀末の多くの人々は、歴史上の王や王族が、国を治めるのに、

人間を治めるのに苦労したかがまるでわからなくなっていた。

動画 テキスト

● バランサーを失った近現代①

近代とは何かといえば、多くの人々の欲望を調整する王を失ったとも言える。

王は様々な価値観を国民に提供し、国民の様々な欲求に対処してきた。

もちろん肯定的な対処でないものも多くある。

なれども、国を治めることは人間を治めることで、多くの民衆の見えざる欲求

をある程度、満足せねば国家など持たなかった。

様々な王国の王が、学問を推奨し、芸術家を養い、宗教を擁護してきた。

王たる王は、決して経済的な価値のみに腐心したのではない。

近代に入り、その王を失った。王族を失った。真の知識人を失った。

近代は、人間の本性と欲望を調整するバランサーを失った。

それゆえにこそ近代において共産国家が生まれた。

富の分配という、経済的価値観のみで国家が治められると考える程、人々は

浅はかになり愚かになっていた。ひとつの価値観に固執するこで、国家が

治められると考える程、人々は迷妄と愚鈍であった。

その迷妄さと愚鈍さを、人々は直ぐに思い知らされた。

動画 テキスト

● バランサーを失った近現代②

近代、現代は、人間をより良く治めるバランサーを失ったままである。

これは現代的問題でもあり、21世紀の未来の問題でもある。

現代において、人間を治めることを、政治制度や社会制度などの様々な

制度によってバランスを取ろうと欲する。

足りないところを補いつつ進んでいる。

時に片方に偏りすぎて大きな問題が起こってから180度、転換することもある。

現代でも、王がいる国は王がそのバランスを取る。

宗教指導者がいる国は、指導者がそのバランスをとる

独裁者がいる国は、独裁者がそのバランスをとる

しかし、民主主義は誰がバランスを取るのだろうか?

短期的な期間に、国民から選らばれた政治家が為政者となり取る以外にない。

しかし、これは確かに難しい。

民主主義を維持することは、あらゆる制度を維持する中でも、もっとも難しいもの

の一つと理解しておくことである。

それにより複雑な仕組みがもたらされてもいる。

もちろん、ここでは民主主義が良いとか悪いなどと言っているのではない。

我々は、その上に立っている現実があるだけだ。

これは、今後もついて回る問題であり、その上で進む意外にはない。

動画 テキスト

● 初心者運転と共産主義

共産主義や社会主義が生まてしまったのも、政治を手に入れた国民が

簡単に国家が治められると甘く見た為である。

国家を治めることは、人間を治めることである。

人間を治めることを甘く見れば、必ず数倍のとばっちりを受ける。

事実、共産主義国家、社会主義国家には多くの残酷な出来事が発生し、

貧困と無気力が蔓延した。

人間が人間そのものを甘くみたのだ。

資本主義と共産主義の争いについて言えば、どちらも経済的価値で国家が

治められると主張している。

共産主義は20世紀に直ぐにも崩壊した。

資本主義も多くの問題を内に抱えている。

資本主義国家も21世紀に、その問題が噴出するようになる。

愛人にはお金を提供すれば、それで良いのかと思っていたら愛情も必要だし

それゆえに共に時間を過ごすことも大切であることを理解したようなものだ。

本来、真に学問をつみ、歴史から学ぶ真の知識人が多く存在したならば、

資本主義や共産主義の話が登場したときに、経済的価値以外の価値について

強調したはずなのだ。

なれど、それらの真の知識人も議会制民主主義の発展以降は、本当に

見られなくなった。知識階級もここ200年で本当に没落しているのだ。

動画 テキスト

● まるで至らない本=共産党宣言①

『共産党宣言』という本がある。

共産主義同盟の者達によって1848年に書かれた。

この本を読めば、これがまるで至らない本であることにすぐに気付く。

ガラクタ本とまでは敢えて言わないが、そのぐらいまるで至らない。

これらの本を書いた人々は、人間に対する洞察をまるで持ち合わせていない。

人間に対する洞察をまるで含んでいないことが直ぐにわかる。

本の内容は、そこらじゅう欠陥ばかりである。

人類が歩んできた歴史に対する理解も、人類が国家を形成してきた時の背景

すらも何もわかっていない。

人間全般に対する予感を何も感じさせない本である。

例えば、この本には、こう書いている。

『人間の生活関係、社会的人間関係、人間の社会的なあり方が変化する

とともに人間の観念や意見や概念もまた、一言でいえば人間の意識も

また変化するという事を理解する為に深い洞察力が必要であろうか?』

確かに、変化があるという事を知るだけなら深い洞察はいらないだろう。

なれど、その変化がどのように変化するか? 何をもたらすか?を知る

には深い洞察が必要不可欠なのは誰でもすぐにわかるはずだ。

動画 テキスト

● まるで至らない本=共産党宣言②

共産党宣言を書いた連中は、ビリヤードを例にすればこう言っているに等しい。

” ビリヤードなんて簡単さ!

この球を、あの球にあてれば、あの球が変化するという事を

理解するのに深い洞察は入らない ”

そりゃ~、誰だって、当てられた球が動く事ぐらいはわかるだろう。

ビリヤード初心者に限らずに、子供だってわかるだろう。

なれど、その当てられた球が、どの方向へ(=角度で)、どのぐらいの強さで

転がるかは経験が必要であろう。

さらに実際にその思った場所に正確に球を放つ事が何より求められる。

その腕と経験が求められるのがビリヤードのプロというものだ。

何度も何度も練習してそれらを身に付ける事が必要である。

国家としてもそれと同様である。

国家を形成し、運営するにも当然、それ相応の様々な経験が必要となる。

共産党宣言を書いた者達は、それがまったく理解できていないのだ。

この本を書いている者達は、断言して答えているように見えて、話を論点を

すりかえる輩である。

共産党宣言を書いた者達のやり口は、ことごとく上記のやり口である。

動画 テキスト

● まるで至らない本=共産党宣言③

共産党宣言の他の箇所も見てみよう。

” 宗教や道徳や哲学や法律等々、社会を形成する上で生まれ育って

きた真理の体系その他を、共産主義は何一つ形成せずに破棄する

ばかりである”

という当時の知識人の批判について、共産党宣言はこう反論している。

” この対立の形がどうあろうと、社会の一部分による他の部分の搾取

は過去の全ての世紀に共通の事実である。

したがって、全ての世紀の社会的意識がいかに千差万別でろうとも

ある共通な形態の中を、すなわち階級対立が全的に消失する時に

しか完全に解消することのない形態、意識形態の中を動いていること

は不思議ではない ”

これまた酷い回答である。問いにまるで答えていないのだ。

この例をアイスクリーム店に関連して話すとこうなる。

老舗のアイスクリームのお店の店長がいった。

”人々はアイスクリームを好んで食べる。

イチゴやらメロンやらチョコなどのアイスがたくさんでている。

あなたは、新しいアイスを1つも作りあげることなく、たくさんのアイスを

売ると言っている。果たしてどう売るのか?”

それに対して、ベンチャー企業のアイスクリームの店長(共産君)が答えた。

”人々がどのような種類のアイスを食べようとも、全ては乳製品である。

すなわち人々が、どれ程の果物やチェコなどを好もうが人々は乳製品

を求めているに過ぎないと考えることは不思議ではない ”

これがまるで答えになっていない事は、誰でも直ぐにわかる。

乳製品だと断言しているなら、ミルクの質を高めるとか濃くするとか、そういう

回答があってしかるべきであろう!?

なれどそれらの返答がまるでない。

それからどうする?と誰もが疑問に思うが、その後の言葉が聞けないのだ。

動画 テキスト

● まるで至らない本=共産党宣言④

そうして共産党宣言は、この後にこう話を切り出す。

"共産主義革命は、伝統的所有関係とのもっとも根本的な決裂である。

この革命の発展行程の中で、伝統的思想ともっとも根本的に決裂する

ことは不思議ではない。

だが我々は、共産主義に対するブルジョア階級からの反論については

これでやめよう。"

ブルジョアからの質問に何も答えずに、話はこれでやめようと勝手に宣言して

実際に、その後の話を終えるのだ。

なんて酷い回答であろう。

先ほどのアイスクリーム店の話の続きで言えばこうなる。

ベンチャーのアイスクリーム店の店長(共産君)はこう締めくくる。

” 私が目指すアイスクリームは、イチゴやチョコなどの既存の味との

根本的な決裂である。

このデフレ化で既存の味と決裂する事は不思議ではない。

だが、私は、君達のような既存のアイス店からの反論については

これでやめておく ”

このやりとりを側で聞いていた人は、ハァ~???となるであろう。

ベンチャーのアイスクリーム店の店長(共産君)は、問いにまったく答えていない。

問いに答えずに、反論をやめておこうというのだ。

共産党宣言

ガラクタ本とまでは言わないが、まったく至らない本である

共産党宣言の本の中を見れば、こんな内容がたくさんある。

こんな話が、他にいくつも見つかる。

ガラクタ本とまでは敢えて言わないが、まったく至らない本である。

動画 テキスト

● マルクスは片目を閉じて署名した①

この共産党宣言に、マルクスとエンゲルスは確かに署名した。

なれどマルクスは片目をつむって署名したに違いない。

マルクスは『共産党宣言』を読んで、率直にこう思った事だろう。

”おいおいこの内容はなんだ。まったく洞察力に欠けた本だ。

本当に、署名しないといけないか?” と。

マルクスは、泣く泣く署名せざる得なかった。

共産党宣言が、マルクスが書いた本のはずがない。

この『共産党宣言』と、マルクスの著書『資本論』を比べられたら、マルクスも

怒るのではないか!

マルクスの著書『資本論』の方が、遥かに深い洞察を含んでいる。

むろんマルクスの資本論にもいくつかの欠点があり、根本的なところでいえば

経済的手法のみで国家を形成できるように思う点は浅はかだ。

それでも共産党宣言に比べれば、資本論の方が遥かに優れている。

マルクスも、『共産党宣言』に署名をするのは嫌だったに違いない。

動画 テキスト

● マルクスは片目を閉じて署名した②

それでもマルクスが、『共産党宣言』に敢えて署名したのも、共産党宣言の

中には、資本主義の圧倒的な力、猛威に対する挑戦が含まれているという

その1点においてこそである。

それゆえにマルクスは署名したのだ。

だが署名するに当たって、以下の事を序文に書き加える事も忘れなかった。

” 最近25年間に事情は多いに変化したが、それでもこの『宣言』の

中に述べられている一般的諸原則は、だいたいにおいて、今日も

なお完全な正しさを失っていない。

個々の点はところどころ直さなくはならないだろう。”

ところどころか、本当はあちこち直す必要があるのだ。

マルクスも本当は署名などしなくなかったに違いない。

マルクスは、片目をつむって署名した。

下手すれば、マルクスは両目をつむって署名したかも知れない。

マルクスは、片目を閉じて共産党宣言に署名した。 カール・マルクス

下手をすれば両目を閉じて署名したかもしれない。

動画 テキスト

● 共産党宣言とマルクス

共産党宣言をマルクスの著書だという人間もいるが、このようなあまりに

洞察にかけた内容の話を、マルクスが書くはずがない。

マルクスの資本論と見比べれば、月とスッポンの違いがある。

もちろん、マルクスの資本論も欠点があり、完璧ではない。

マルクスの論旨の展開にも甘いところはある。

本来ならば、もっと突っ込んで説明しなければならない箇所もある。

それらの箇所は後々共産主義が崩壊する要因とさえなっている。

それらの箇所の重要さをマルクスも指摘はしているのだが、敢えて消極的に

指摘しているのだ。

なれど資本主義というものの正体がまだ見えない時代に、マルクスが

資本主義の一面を適確に捉えた事も紛れもない事実である。

マルクスの真剣さが、その一面を適確に捉えた。

21世紀のデフレ社会においてこそマルクスの洞察は生きている。

ともかくも、資本論を書き上げたマルクスの功績は褒められてしかるべきものだ。

マルクスの資本論と、このふざけた共産党宣言が比較されたら、マルクスも

心中、穏やかではないだろう。

動画 テキスト

● 共産党宣を信じた浅はかな者達

歴史上に見られた国家を代表する為政者は、国民の多様な価値観、世論に

敏感に反応してきた。為政者は、国民の意見や動向に気を配った。

その為にこそ様々な政策が成されてきた。

共産党宣言を信じた者達は、その為政者たる王の苦悩がまるで理解できない。

王や王族が、どれほどの労力を投じて国家を治めてきたのかが、まるで理解

できていないのだ。

浅はかな者達は、簡単に国家が治められるとさえ考える。

実際に、それらの浅はかな考えを持つ者達によって、共産主義国家や

社会主義国家などの浅はかな国家が出来上がると、直ぐに人々はそれが

浅はかなガラクタ国家である事を思い知らされた。

ガラクタはガラクタであることが人々に直ぐに知れ渡った。

これらのガラクタ国家と、古代の偉大な文明と比較なんてできない。

これらのガラクタ国家は、比較するその土俵の上にすらのぼれていない。

人間そのものに対する洞察をまるで有していない。

人間そのものに対する考慮がまるでなされていない。

過去に存在したあらゆる国家の中で、もっとも最低なレベルとさえ言える。

動画 テキスト

● あらゆる国家の中で最低レベル=共産主義国家①

共産主義国家や、社会主義国家は、歴史上に存在した国家の中で

最低レベルに属する国家であることは間違いない。

なぜなら、人を動かすのにノルマと恫喝を利用したからである。

人を働かせたり、動かす上で、もっとも最低な方法がノルマと恫喝である。

これが最悪なやり方である事は、中小企業の社長だって理解している。

社員をどなりちらし、従わないものには罰を与えるなどというやり方が

最低、最悪であることを中小企業の社長だって知っている。

大抵の社長は、社員が率先してやる気を出して働いてくれる事を望むものだ。

前向きに働いてくれる事を望むものだ。

優れた業績を残した者には労をねぎらい、業績が伸びない社員とは

コミュニケーションをとり、悩みを共有し、励ますだろう。

これに対して共産主義国家では、国家に対して不平をいおうものなら

秘密警察に連れていかれて二度と日の目を見ないなどという事も多く存在した。

共産国家は、人に働かせる上でノルマをかし、異論、反論があるものには

恫喝をしたのだ。 恐怖によって人々を動かそうとしたのだ。

ソビエト社会主義国でも、北朝鮮であっても事情は同じである。

人間を恐怖によって動かすということは、あらゆるやり方の中で下の下である。

人を治める上で、最低最悪のやり方である。

動画 テキスト

● あらゆる国家の中で最低レベル=共産主義国家②

なぜ共産主義国家や、社会主義国家がこうなったかといえば、人間そのもの

を舐めたからである。

歴史上のあらゆる王や王族が、様々に悩み考えながら人間を治めることに

腐心してきたのに、共産主義者や社会主義者ときたら、それらがまったく

わからずに、簡単に国家が治められると思っていた。

経済的利益の分配さえできれば、国家が治められると本気に思っていたのだ。

実に愚かな考えである。

その安易さで、国家を運営したから、すぐさま人間は動かなくなった。

動かない人間、働かない人間を目の前にして共産主義や社会主義の為政者

はどうすることもできなかった。

そうして取った手段が最低、最悪の手段である。

強制(ノルマ)と脅しである。

動かない人間を動かす最低の手段が強制と脅しである。

共産主義国家や社会主義国家は、最低の手段を使用した。

それを使用しなければ、国家がまったく動かず、国家が成り立たないからだ。

まさに共産主義国家は、中小企業の社長よりも劣るのだ。

中小企業の社長 > 共産主義国家、社会主義国家

人々に喜んで働いてもらう事、動いてもらう事を、あらゆる国家が対処してきた。

それらの意味を軽視し、無視したがゆえに共産主義国家は、最低の手段を

取らざる得なくなったのも必然の結果と言える。

動画 テキスト

● 共産主義者の浅はかさ

共産主義者は、確かに愚かであり浅はかではある。

人間に対する洞察もまったく欠け、人間に対する予感がまるでない

経済的利益の分配にばかりに特化した社会主義国家や共産主義国家で

国家が治められると考えた自体、実に愚かでもある。

かつて世界に存在した王国は、人々に働いてもらうために様々な価値を

創造し、価値を維持し、文化を育ててきた。

それらに対する意味をまるで実感できない共産主義者は、人類が大切にして

残してきた歴史的建造物から感じとることが少ないのは確かだ。

人間の生の衝動が詰まっている文化を軽視すれば、残っているのは

人間の温かみがまったくない、殺伐した社会である。

実際に、社会主義国や共産国家は実に殺伐とした社会であった。

しかし、それがゆえに共産主義者が愚かなどといっているのではない。

共産主義者がもっとも愚かなのは、人間の完全な救いが外的環境にあると

思い込んでいたことである。

しかし、人間の救いは我々の外部にあるのではない。

救いは我々の内部にこそ発見されるものである。

我々の内面にこそ救いがあり、可能性がある。

その点を忘れて、社会制度や経済制度のみに整備で人が救われると考える

ことが愚かなのである。

動画 テキスト

● 共産主義に傾いた人々の想い

確かに共産主義者は浅はかではある。

なれども19世紀末期に、資本主義が西洋を席巻し始め、圧倒的な力によって

街並みを変化させ、人々の価値観を急激に変化させることに、当時の多く

の人々が脅威を感じていたのは確かである。

当時の人々が、資本主義の対極に位置していると思われた共産主義に傾き

資本主義の対抗馬にしようと考え、対応しようとした行動の中身は、まったく

賛同できないが、その気持ちは理解はできる。

資本主義の発展によって、多くの人々がボロ雑巾のごとくに使い捨てされて

しまう事に危機意識をもった人々の中から、共産主義を応援しようとした者達

も多く存在しただろう。

資本主義の猛威に危機感を持って、懸命にそれらに対処しようとしたその想い

は良くわかる。 それらの人々の思いは、充分、共感ができる。

なれども再度述べるが、外的環境の充実で人間が救われると考える事は

浅はかである。経済的価値の分配を中心に展開する共産主義や社会主義

に傾いた者達は浅はかである。

動画 テキスト

● 迷妄と愚鈍と権力

人間が、迷妄と愚鈍であることは誇れることではないが、罪ではない。

いつの時代も、人類の大部分は迷妄と愚鈍である。

それが罪であるといえば、ほとんど誰もが罪人になってしまう。

だから、迷妄と愚鈍は褒められたものでは決してないが、それだけで罪はない。

大切な事は、人類の中でも迷妄と愚鈍の者に権力を握らせない事である。

迷妄と愚鈍の者達に権力を渡す事は多くの苦しみを人類にもたらす事になる。

中世から近世にかけて、迷妄と愚鈍のキリスト教指導者層が、権力を握ると

多くの探究者、科学者が、ただ聖書の教えに反するという理由で弾圧を受け、

時に命を奪われた。

近代の社会主義や共産国家において、迷妄と愚鈍の連中が権力を握ると

硬直したイデオロギーに縛られた者達によって、多くの人々の尊厳が奪われ

傷つけてられてきた。

迷妄と愚鈍の輩に権力を委ねる事が、いかに危険かを人類は経験した。

迷妄と愚鈍の輩が好むのは、実に簡単な物語である。

それらがユートピア建設であり、その背景にユダヤ的世界観がある。

動画 テキスト

● 人間と共に歩んだ国家

古代人は国家を作ることで、到底1人では築けないだけのものをもたらした。

国家は確かに人々の共通意識が合わさり、生活以上のものをもたらす。

さらにその共通意識が、非現世的なものへと向かったときに文明の萌芽が

そこに存在する。

古代人は、真に美しい街を作り、彫刻を作り、絵を描いた。

彼らは国家の可能性を文明という形で、現代の我々に伝える。

人々は、国家をもたらし、文明をもたらし、そして人間の可能性を展開する。

世界各国の王様は、民衆が自由に積極的に働くことを望んだ。

名君と呼ばれた王様になると、当時の民衆が王様の為に働いたのだ。

動画 テキスト

● 国家自体がもたらす弊害

ここでは敢えて以下のことを述べておく。

国家の利点は数多くある。

国家の欠点は、人間の欠点に連動する。

国家には多くの利点があり、多くの欠点がある。

当然といえば当然ある。人間が作ったものであるからだ。

ただし、それ以外に国家自体の持つ、いくつかの弊害がある。

① 国家が必然であるかのごとくに思わしてしまう

② 人間の人生の内にこそ目的があることを忘れさせる

強大な国家を前にすると、多くの人々はその国家の存在が当たり前のごとく

に存在しているものだと思い込んでしまうことだ。

多くの人間にい支えられていることを忘れてしまい、国家を単なる権力と

思い込んでしまう人間も出てくることだ。

それらの人々は、国家は何気ない理由で簡単に倒れてしまうことを知らない。

また反対に、強大な国家に仕える人々は、国家に仕えることが人間の一生

だと思い込んでしまう。それは良い面もあれば、悪い面をある。

だからこそ、国家が形成された歴史を何度、何度も教える事が重要である。

その道のりは決して平坦でなく、また多くの人々の努力が積み重なって

生まれていることを歴史から知ることである。

さらに、国家が長く長く治めようと望む為政者は、人生の本義とは、1人1人の

人間の中にこそ存在する事を教える。

人間の内にこそ目的があるこを教え、それらの人々が集まって形成されている

のが国家であることを知らせる。

動画 テキスト

● 現代に生まれし者達へ①

人々が何を見ようとしているのか?

人々が何に価値を発見しているのか?

人々が何を信じているのか?

それらは科学的にはまるで捉えられない。

実証もされないし検証もできない。

それは我々人間自身のみが、捉える事ができるものである。

我々がそれをどう捉えることで、国家は偉大にもなればガラクタにもなりうる。

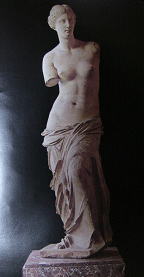

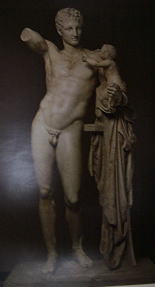

古代ギリシャ人は、人間の美しさを誰よりも発見し、また誰よりも信じた。

彼らが残した彫刻のモデルは人間であり、いかなる人間の像よりもうつくしい。

古代ギリシャ人が人間そのものに美しさを発見したからこそ、あれ程の作品が

もたらされるようになった。

古代ギリシャ人は、人間の可能性を信じ、それを展開した。

あらゆる学問と芸術の花が開いた。

ギリシャ人は人間の美しさに真に気付いた

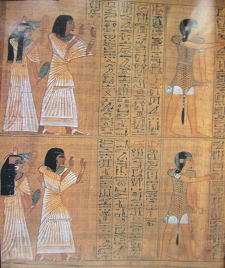

古代エジプト人は、生と死の世界を無関係な世界だと見なかった。

彼らにとっては生の世界と同様に死の世界にも意味があった。

生と死を越えて存続しうる価値を古代エジプト人は大切にした。

それらの掴みとった叡智を、神々から授かった叡智を、あらゆる建物の壁に

書き綴った。数千年先の子孫の為にその言葉を残した。

その言葉自体が失われても意味が伝わるように、言葉の横には説明を兼ねた

絵画が施され、色鮮やかに描かれた。

数百年、数千年先にその色が剥げ落ちても意味がわかるように、その絵画に

沿って凹凸が加えられた。あらゆる所に彫刻が施された。

彼らは信じていた。数千年先の子孫もまた神々と共に過ごしていることを。

古代エジプトの人々は、熱意を持って国民が皆で力を合わせて、偉大な建造物

を人類に残してくれた。その1つがピラミッドでもある。

生と死の世界を越えてつながるものの存在を信じた古代エジプト人

動画 テキスト

● 現代に生まれし者達へ②

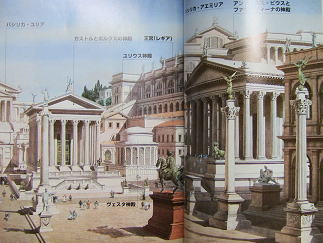

古代ローマ人は、神々と人間との共存を望んだ。

古代ローマには世界中の神々が結集した。

古代ローマの街はどこまでも美しかった。

ローマは、人類が忘れえぬ永遠の都となった。

『(本)週刊世界遺産ユネスコ』

神々と人間が共に暮らした都市。永遠の都ローマ

同様に、古代の日本人も大きな夢を見た。

自然の奥に神々の姿を見た。森に山に神の息吹があることを感じ取った。

大地の上に仏の慈悲が降り注いでいることを古代の日本人は信じた。

『ビジュアル 日本の歴史』より 『国宝の旅』より

かつての日本人は、自然の奥に神なる者を見た。永遠なるものを見た。

かつての日本人は、この大地に仏の慈悲が降り注いでいる事を信じた。その光を見た。

古代の人々は、人間の生が、生きるという以上の意味がある事を知っていた。

それを様々な手法を用いて表現した。

その為にこそ音が奏でられ、音楽が生まれた

その為にこそ彫刻が創られ、絵に描かれ、芸術が生まれた。

その為にこそ人々は踊り、表現して、そこに舞台が生まれた。

その為にこそ詩人は心情を言葉に託した。

古代の人々は、その存在を、叡智と愛で示した。

古代人は、それらを信じる勇気があった。

21世紀の現代に現代に生きる我々は夢を見ようとする勇気すら失ったのか?

否、そうではない。 我々もまた、夢を見た者達の子孫なのである。

動画 テキスト

● 現代に生まれし者達へ③

古代ギリシャの人々は夢を描き、それを実現した。

もっとも美しい姿の人間を彫刻で表現し、文学でも表現した。

人間そのものを輝かせて見せた。

人間の知性があらゆる可能性を持つことを人類に知らせた。

古代ローマの人々は夢を描き、それを実現した。

彼らの都市は、あらゆる文明の中でもっとも壮大で美しい。

人間に対する洞察があり、同情があり、許しがあり、それゆえ愛がある。

人間の情熱が、あれだけ美しい壮大な都市をもたらすことを人類に知らせた。

国家が花開けば文明に至る事がある 『(本)週刊世界遺産ユネスコ』

現代に生きる我々は、どんな夢をみるのだろうか?

小さな小さな夢で、各自が留まるだけだろうか?

大きな夢をみようという勇気さえ失ってしまっただろうか?

古代エジプトよ、古代ペルシャよ、古代ギリシャよ、古代ローマよ!

君たちは我々をおいて、どこへ行ってしまったのか!?

動画 テキスト

|

|

|

|  |